Sou Fujimoto é um arquiteto de dicotomias: futuro versus primitivo, dentro versus fora, orgânico versus artificial, caverna versus cabana, natureza versus arquitetura. Na palestra que realizou esta semana em São Paulo, no lançamento do empreendimento Chácara Santa Helena, o japonês falou de seu trabalho inovador e expôs a coerência conceitual de sua obra, desde pequenas instalações a complexos urbanos que mais se assemelham a miragens. Raro para starchitects japoneses, sua oratória é fluída e o personagem, extremamente simpático. Todo o oposto do discurso quase obscurantista do final do século 20, no qual a tradição japonesa aparecia na forma de conceitos pretensiosamente abstratos, ideogramas elásticos ao infinito quanto à incapacidade ocidental de entender o que significa “間” (MA, espaço em japonês. Pronunciar com cara de espanto).

Não pude deixar de lembrar uma palestra que assisti em Kobe nos anos 2000. Tadao Ando e Kazuyo Sejima apresentaram seus respectivos trabalhos para um auditório apinhado de estudantes. O primeiro desfilou seus pesados volumes, seu conceito de natureza muito peculiar, feita de vento, chuva e luz do sol vibrando nos módulos em concreto que custam mais que ouro... sublime, sem dúvida, mas uma grande chatice. Enquanto isso, Kazuyo Sejima mostrava leveza e uma forma muito mais delicada de abstração, sempre evocando o espaço como fenômeno interativo focado nas pessoas. O premiado senhor fez a fama ao recolher-se, durante uma entrevista no final dos anos 1970, a um minúsculo cubo que abrigava uma reinterpretação de uma sala de chá e declarou, taxativamente, que o caos das cidades japonesas não tinha jeito. Entre ele e o mundo, um muro. Já a pequena Sejima arrancava suspiros das muitas estudantes que enxergavam a possibilidade de uma carreira numa cultura que ainda é inacreditavelmente misógina (um dos poucos pontos em comum com o Brasil?). Falava de encontros e desencontros, do aleatório, da casualidade, do esforço consciente de apagar barreiras. Entre ela e o mundo, um vidro translúcido. De preferência, curvo.

Esse é o mundo de Fujimoto, que começa a liderar uma nova geração, junto com Junya Ishigami, o casal Tezuka e Hiroshi Nakamura, todos filhos do metabolismo alucinado de Kiyonori Kikutake e Arata Isozaki, transmitido por figuras como Toyo Ito e Sejima. Não olham mais com tanta reverência para uma tradição que, sem dúvida, permeia muito de sua arquitetura, mas que não deixa de ser apenas um elemento a mais entre tantos fatores que tornam a vida contemporânea em Tóquio não muito distante da de São Paulo. E quem sabe esteja aí a grande lição de Fujimoto para os arquitetos brasileiros: talvez valha mais um passado subconsciente que uma reciclagem ostensiva da tradição modernista. O vão não precisa ser infinito, uma coluna revestida por um espelho não é crime de lesa-pátria e uma pesada caixa de concreto nu dificilmente será panaceia.

A espontaneidade com que tenta burlar os códigos tradicionais causa admiração. Foram-se os tempos em que se gastava muita tinta para explicar porque assim e não assado. Um vaso sanitário num cubo de vidro, cercado por um jardim, cercado por um muro. Cereja do bolo, o banheiro fez tanto sucesso que a prefeitura teve que instalar banheiros para os que vêm visitar... o banheiro. Instagram style. Chora Duchamp. Kenneth Frampton, e agora?

Da Serpentine Gallery a um delírio em algum reino mágico do Golfo Pérsico, de uma coleção de aquários batizada de casa a um labirinto de livros, como uma criança, Fujimoto faz pouco da grande pergunta metafísica: o que é arquitetura? A resposta é clara: trata-se de tudo aquilo entre o começo de uma ideia e o início de outra. Um processo aberto que não tem a pretensão de chegar a qualquer conclusão. Seguramente, será um espaço. Raramente, em escala real, na maior parte do tempo, nasce e morre como maquete.

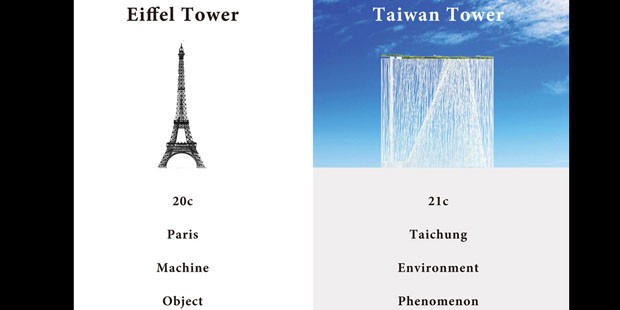

Em sua “Taiwan Tower”, opõe quatro palavras que resumem facilmente o abismo conceitual entre o modernismo e a contemporaneidade: século 20 + Paris + Máquina + Objeto versus século 21 + Taichung + Meio-ambiente + Fenômeno. Sem nenhum tom profético, sem voltas ao mundo em um vapor, cruzando o Equador com Josephine Baker e pregando o novo homem que precisa da nova arquitetura. O diálogo com o novo, não a imposição dele.

Ao apresentar seu projeto de casa em São Paulo, alguns dos esboços chegam a ser cômicos por sua inocência: uma caverna à la James Bond com direito a cachoeira. Faltou apenas Ursula Andersen na ilustração. Será que é isso o que os japoneses pensam dos trópicos? Fuck the context à la Koolhaas? E o senhor já foi visitar as casas sagradas dos Niemeyers, Bernardes e Artigas da vida? Não aprendeu nada? É difícil digerir que uma casa em São Paulo possa não significar necessariamente uma casa paulista, ou carioca, ou brasileira.

Talvez o mais aterrorizante para nós, quase-ocidentais, seja essa liberdade com que os japoneses demonstram que todos os caminhos são válidos, um darwinismo no qual o que sobrevive não é necessariamente a opção racional. O aleatório pode trazer gratas surpresas. Fujimoto faz pensar nos Eduardos Longo e nas Linas Bo Bardi, nos arquitetos com vocação quixotesca em busca de ideias que extrapolam qualquer edifício. Esperemos que as dele desperte as nossas desse longo sono moderno.